Joaquín Diez-Canedo

Vista desde la iglesia del Cerrito de la antigua Basílica, hoy Templo expiatorio a Cristo Rey, y de la nueva Basílica. Foto cortesía de D.R. © Joaquín Diez-Canedo, 2017.

Si bien el culto guadalupano está expandido por todo el territorio nacional, éste cuenta con un centro en el que se concentra la potencia del rito, localizado al norte de la Ciudad de México, alrededor de las faldas del cerro del Tepeyac —último de la sierra que lleva también el nombre de la Virgen. Lo que empezó como una ermita, que sustituiría algún adoratorio a la diosa mesoamericana Tonantzin por una imagen cristiana, pasó a ser, con los años, uno de los destinos religiosos más visitados del mundo. De la época virreinal queda la Capilla del Cerrito, la Capilla del Pocito —del extraordinario arquitecto barroco Francisco Guerrero y Torres—, el Templo y antiguo Convento de las Capuchinas y la antigua Basílica, hoy Templo expiatorio a Cristo Rey, obra de Pedro de Arrieta y con intervenciones neoclásicas del valenciano Manuel Tolsá y el mexicano José Agustín Paz.

El complejo basilical ocupa un terreno escarpado y difícil, pues sus tierras van del tepetate sólido del cerro a los estratos lodosos del antiguo Lago de Texcoco. Por esta razón, y como es común en las estructuras construidas durante la época virreinal por arquitectos peninsulares, las capillas y templos del conjunto presentan cuarteaduras y hundimientos diferenciales.

Estas fallas estructurales, la enorme afluencia al conjunto —se habla de unos 20 millones de visitantes al año—, lo atiborrado de los antiguos templos y la ominosa posibilidad del colapso de la antigua Basílica de Guadalupe (hoy el inclinado Templo expiatorio a Cristo Rey) originaron que, a principios de la década de 1970, se planteara la construcción de un nuevo templo que acogiera a la mayor cantidad de peregrinos y que no interrumpiera con columnas el horizonte visual del altar y la imagen de la Virgen —fenómeno por demás común en la antigua Basílica. Si bien ya existía un anteproyecto de José Luis Benlliure, fue Pedro Ramírez Vázquez quien, junto con el mismo Benlliure y otros arquitectos más, como fray Gabriel Chávez de la Mora y Gabriel García Lascurain, proyectaron la actual sede de la Basílica de Guadalupe.

Ramírez Vázquez, figura por demás polémica dentro del gremio de arquitectos, admite que el inicio de aquella década lo encuentra sin mucho trabajo. Después de haber proyectado y construido otros templos del México moderno como el Estadio Azteca y el Museo de Antropología, entre otros; de haber dirigido el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), y de ser presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 1968, este egregio arquitecto estaba listo para su siguiente gran obra pública —que le llevaría dos años; el proyecto inició en 1974, y su inauguración fue en 1976. A la postre, se conformó como un hito de la Ciudad de México y del siglo XX mexicano y enteramente moderno.

De planta circular, el nuevo templo acoge a unas diez mil personas, contra las aproximadamente tres mil de la basílica anterior. La visual ininterrumpida se logra a partir de un gran poste que es a la vez altar y estructura, pues de él pende una cubierta de láminas de bronce que techa el espacio central. Esta solución permite tener un solo apoyo, que se asienta en la capa firme de roca a 32 metros de profundidad, situación idónea para un terreno tan desigual como el de las faldas del Tepeyac.

El mexicano moderno, mestizo, ya conoce su tierra: respeta la tradición que le antecede pero sus templos ya no se quiebran.

La nueva Basílica también tiene ocho capillas-palco —lo cual permite misas simultáneas—, así como salas de conferencias, una biblioteca y recámaras para los curas. El altar cuenta con una serie de bandas transportadoras que permiten a los peregrinos acercarse a la imagen de su devoción sin obstruir el paso ni interrumpir las ceremonias. Todo esto hace que el templo guadalupano sea admirado, si no por su particular belleza, sí por su eficiencia y confort.

Plaza de las Américas. Foto: D.R. © José Acévez, 2015.

Llego un lunes temprano porque mi mente atea concluye que será el día de menor afluencia. Al bajar del metro, noto que el remate de la Calzada de Guadalupe —la avenida que conduce al conjunto— no es la Basílica nueva sino la vieja, la virreinal e histórica. Ramírez Vázquez, quizás en su obra más icónica, no se coloca al centro; se lo deja a Arrieta y al Tepeyac. Luego de pasar la Plaza de las Américas, la enorme explanada que recibe a los creyentes en las fechas de peregrinación, me encuentro en la Basílica con una ceremonia atiborrada de gente. Cuál será mi sorpresa al darme cuenta de que la misa la oficia el arzobispo Norberto Rivera para conmemorar los quince años de la canonización de san Juan Diego.

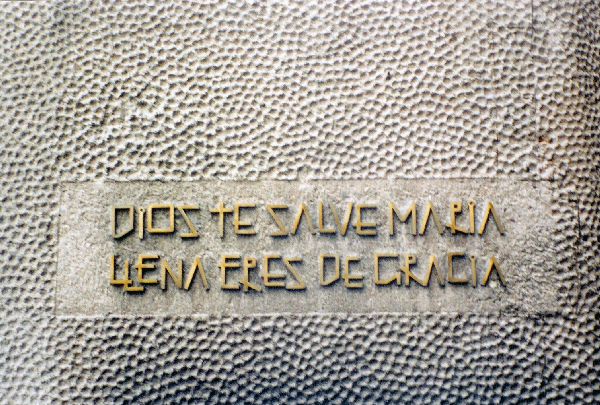

Contemplo el edificio mientras escucho de fondo la misa. Si bien la nueva basílica responde a los parámetros de su época, a veces tosca, noto que la arquitectura es fenomenal: los mármoles, concretos y maderas resisten el uso intenso y el paso del tiempo. Me sorprende darme cuenta de que a pesar de la enorme multitud reunida en el recinto, éste en ningún momento se siente constreñido: las salidas funcionan y la distribución hace que la misa sea cómoda. Pero yo no vengo a oír la homilía, sino a recorrer el complejo para trabajar, así que me dirijo a la rampa que lleva a la parte inferior del altar. Al llegar ante la imagen de la Virgen, me quedo perplejo cuando veo que el pilar que es estructura, deviene una superficie dorada que asciende hacia la cima, por donde entra una luz cenital que ilumina los relieves y da sombra a los recovecos, y que además baña el retablo de la guadalupana en un aura celestial. Abajo, en una tipografía diseñada ex nihilo para el proyecto, leo:

¿…no estoy yo aquí que soy tu madre…?

¿…no estás por ventura en mi regazo…?

¿…qué más has menester…?

No te apene ni te inquiete cosa alguna.

Tipografía diseñada por fray Gabriel Chávez de la Mora. Foto: D.R. © José Acévez, 2015.

La Virgen de Guadalupe como símbolo de la mexicanidad es innegable. Edmundo O’Gorman, en el prólogo a Destierro de sombras —libro en el que desmitifica la narrativa de las apariciones, a partir de un análisis historiográfico sobre los orígenes del culto guadalupano— acepta que “nuestra historia guadalupana tiene una vertiente de espiritualidad, de atracción popular y de sentimiento nacionalista que aquí dejo intacta, quizá su dimensión esencial por estar más allá de las disputas de los hombres”.

Así, cabe preguntarse cómo es que una imagen religiosa deviene casi sinónimo de una nación independiente y, posteriormente, de un Estado laico. Para el politólogo e historiador Benedict Anderson, las naciones son comunidades imaginadas, posibles en tanto que entre sus habitantes existe una narrativa común, una horizontalidad temporal que se supone homogénea gracias a, entre muchas otras cosas, la existencia de símbolos compartidos. Esta horizontalidad metanarrativa, que según Anderson debe su existencia, primero, a la imprenta en tanto diseminador de historias y, luego, a ciertos ritos de nación —a ciertos peregrinajes que, llevados a cabo o no, sirven para consolidar la idea de que hay algo común entre los habitantes de un territorio que trasciende las clases sociales y las diferencias políticas, ideológicas y regionales— es algo que cohesiona la idea de nación y que permite generar un nosotros trascendente y distinto de aquello-que-está-afuera.

Por esto, es interesante pensar el culto mariano como un resultado inesperado de una imposición que no sólo tardó en asentarse en el territorio novohispano, sino que además nunca perdió su componente indígena: como en las signaturas de las que habla Agamben, en la Virgen de Guadalupe está también la diosa mesoamericana Tonantzin, “Nuestra venerada madre”. Pienso en las estructuras: nada dice más sobre un choque que una grieta. Así como bien han señalado estudiosos guadalupanos, como Miguel León Portilla y Rodrigo Martínez Baracs, la devoción a la Virgen de Guadalupe, que es en parte un proyecto de sustitución de cultos, en el cual se intercambiaron las creencias y cosmogonías mesoamericanas por las católicas que trajeron los conquistadores en el siglo XVI, es también un símbolo de la nación mexicana incluso antes de su independencia. En ese sentido, tal vez ser mexicano es necesariamente ser guadalupano, y lo que Anderson supone que sería el comienzo de la noción de mexicanidad —la narrativa impresa—, quizás en nuestro caso tenga que ver más con un ícono y una tradición oral que con una cotidianeidad escrita.

La Virgen de Guadalupe es, pues, una imagen que sirve para identificar y diferenciar lo propio de la vida novohispana, dispar y disputada, de su contraparte peninsular, que se ve como algo ajeno e impuesto. Por esto mismo, no sorprende que el cura Miguel Hidalgo tomara a la Virgen como estandarte de su lucha, ni que quizás México sea el único de los grandes países católicos al que se le asocie con una figura religiosa específica. Y a pesar del laicismo con el que se ha pretendido conducir al Estado mexicano desde las Leyes de Reforma, cabe la pregunta ¿puede pensarse el mestizaje al que aspiró el México posrevolucionario sin la existencia de esa virgen que es al mismo tiempo una importación pero también totalmente propia?

Altar a la Virgen de Guadalupe. Foto cortesía de D.R. © Joaquín Diez-Canedo, 2017.

Y al leer las palabras debajo del altar siento algo que me recorre el cuerpo, y volteo a ver mi piel blanca, y aunque no sé si sea porque está enchinada o porque la luz alrededor es tenue, la cierto es que la siento más atezada. Y en ese momento me invade algo que adivino como el peso de la historia, o la toma de conciencia de la nación; y entonces siento algo que me recorre el cuerpo como un aire nuevo. En ese momento lo entiendo: estoy frente a la Madre de México.

Así, me dejo llevar conmovido por la banda transportadora y no dejo de tomar fotos, cosa que hago un par de veces, y luego, cuando se acerca otro grupo grande de gente, decido partir. Pero esta vez tengo un objetivo claro que me trasciende: voy directo a las veladoras, compro una, y me dirijo al altar —ubicado afuera para evitar riesgos de incendio— a prender una y a rezar por mi sobrino recién nacido. No sé orar, pero ante esta situación me siento más cómodo. Enciendo el pabilo, pienso intensamente en el niño y en la Virgen Piadosa, y tomando la veladora entre mis dos manos, murmuro para mis adentros “que le vaya chido”. Sé muy bien que no es el lenguaje correcto, pero también sé que si alguien me entenderá será Ella.

“¿..no estoy yo aquí que soy tu hijo..?”, pienso.

Joaquín Diez-Canedo (Ciudad de México, 1989) es arquitecto por la UNAM e historiador de la arquitectura por University College London.

Ver en el catálogo