David Huerta

Las letras estaban enterradas y debajo de los túmulos blancos había, también, un río subterráneo, sobre cuyas páginas podía leerse la historia de la tribu. Las letras formaban un puñado de rasgos indistintos, indiferenciados: junto a las cursivas venecianas estaban las letras cuadradas de los locales comerciales, desperdigadas, desconcertadas, impresas a la diabla en cartelones de plásticos burdos. La ciudad escrita, la ciudad heredera de la urbe latina sumergida en inagotables incisiones, la ciudad deshecha de la frustración y la fiebre postindustriales, la ciudad de los diccionarios y las máquinas arrasadoras y los cuerpos que boquean y sudan y se desarticulan entre los automóviles: ¿cuál de todas las ciudades era ésta que veíamos ahora, a medias escondida en una sombra omnívora, tenaz, anteapocalíptica? Junto a esa ciudad estaba el enterramiento de las letras y el breve y estrecho río debajo de la tierra, casi un arroyo, delgado y diáfano. Una ciudad, un enterramiento, un arroyo debajo del suelo estéril. Las letras enterradas, las páginas del río pequeño y claro… ¿Qué puede significar todo esto? ¿Qué nos dice, qué nos indica, cómo se mete en nuestras vidas? Quizá no hay nada más que esas letras debajo de la tierra y ese arroyo subterráneo y todo lo demás es una inmensa fantasmagoría, una crispada aparición sin sentido. Quizá las letras y las páginas, su desdoblamiento y multiplicación, su arribo prodigioso al bienaventurado albergue de la encuadernación, sean el mundo mismo, pues todo debe llegar a su término en un libro, todo culmina en esas letras alineadas, impresas firmemente, todo es una forma textual y un despliegue de palabras entintadas. Quizá el poeta-profesor de la calle Roma tenía razón. Quizá deberíamos repensar la vida, todo el tiempo, en la luz de estos horizontes. Quizá en esos signos y símbolos está encerrada la cifra infinitesimal de nuestra condición, el aliento de la sobrevida, la paz del tiempo y los combates de la eternidad.

Una vez le pedí a él, a mi maestro, a mi maalem, a ese hombre inmensamente sabio cuyo rostro parece extraído cuidadosamente del Entierro del Conde de Orgaz, que desenterrara la lluvia y para ello le puse un cuchillo en la mano. Por medio de un pase, el cuchillo se transformó ante mis ojos y tomó la forma de una delgada regla de acero —del tamaño de una vara de mago— tupida con incisiones laterales, negras, puestas allí a intervalos regulares de un lado y a diferentes intervalos del otro, y así en los dos costados de ese instrumento, hermoso como los acogedores crepúsculos de un certero poema modernista y eficaz como una máquina de calcular calibrada hasta su punto máximo. Desde lejos, aquella regla de acero podía parecerse a un largo cuchillo; de cerca, sin embargo, era como una espada corta, pero una espada de punta redondeada, un gladio inhábil para la herida, incapaz de buscar bruscamente aun la más breve gota de sangre en las concavidades de la “noche subcutánea”. Yo había encontrado esa frase extraña y evocadora, “la noche subcutánea”, en un libro en donde se inventariaban los materiales de los sueños y me di cuenta de que él había ordenado y diseñado esas páginas para su destino final en forma de libro, un libro que permanece, imborrable, en mi memoria, y en el que el poeta que me abrió las puertas de ese almacén de fabulaciones y cuentos estará para siempre, en mi espíritu y en mi corazón, acompañado por mi maestro, ese hombre sabio a quien ahora veo de nuevo, como siempre que evoco su nombre, su apellido encarnado, con ese instrumento de medición que se parece a un cuchillo pero que no es en absoluto un cuchillo sino una hermosa regla de acero.

Leo estas palabras escritas por mi maestro, el hombre sabio a quien digo todas estas cosas:

Desde niño he sentido una fuerte atracción por las letras (y no sólo como lector). Sus formas tan precisas y a la vez variadas, sustituían a los juguetes que no tuve. Como era muy aficionado al cine, a los doce o trece años mi máxima satisfacción era recortar, tijeras en mano (con una habilidad que todavía hoy causa admiración a mis colegas diseñadores), los anuncios de películas que aparecían en los periódicos de Barcelona y, con los títulos, los nombres de los actores y sus rostros, hacer mis propias composiciones. Así que desde entonces tipografía y cine han estado unidos para mí.

En esa declaración que nos remonta a la infancia (“Desde niño”, escribe), la atracción por las letras merece o exige esta aclaración, de largas resonancias: “no sólo como lector”. Y de inmediato entra en materia, literalmente en su materia, las letras, no en el sentido figurado en el que decimos “letras italianas” o “letras modernas”, para referirnos, sobre todo en el ámbito universitario, a la cultura literaria de un país o de una época, no: las letras como cosas palpables e intensamente visibles, invenciones, artilugios bidimensionales, breves maravillas dibujadas, diseñadas, de “formas precisas y a la vez variadas”, como dice él bellamente. Y luego la anotación extraordinaria: las letras “sustituían a los juguetes que no tuve”. El juego con las formas es sobre todo, en esa infancia barcelonesa, el juego con las letras. La identificación es fulgurante, entre letras y formas, entre la multiplicidad de los diseños y la precisión de cada uno de sus dibujos en la serie del alfabeto, que como sabe bien él, admite variaciones en una familia o serie de las letras y los signos y los símbolos: mayúsculas, minúsculas, cursivas, además de los números y los preciosos ampersands, y el resto de los trazos para representar los valores de las monedas, otros alfabetos (el griego, por ejemplo), unidades de medida o de peso, y tantas otras vías para la comunicación por medio de los textos impresos. Cuando mi maestro dice que la fuerte atracción que sentía y siente por las letras no la experimentaba solamente “como lector”, deja en la sombra, con un gesto tenue, su pasión literaria. Y de eso no habla, como dice Gustavo Adolfo Bécquer; “se recata en la sombra”.

Escribí tres breves poemas, ostentosamente titulados “Tres asteriscos”. Están en mi libro Versión, publicado originalmente en 1978 por el Fondo de Cultura Económica en la colección Letras Mexicanas, y luego rescatado del olvido en 2005 por Ediciones Era; no le fue mal: nos ganamos, el libro y yo, un premio, el “Xavier Villaurrutia”, en 2006. La portada de la edición de Era reproduce, con severos cambios de color, la del Fondo. Los que lucen casi iguales son los 49 asteriscos dibujados con tinta por mi maestro: 7 asteriscos en cada uno de los siete renglones: 7 por 7. En la edición original, la del Fondo, como la colección es más bien rectangular, hubo que alargar el cuadrado con los 49 signos; lo hizo Rafael López Castro con su mano y su ojo certeros, entrenados en la cercanía de mi maestro: hizo un rectángulo con el cuadrado original lleno de estrellitas. ¿Cómo lo hizo? Repitió uno de los renglones de siete asteriscos, pero lo hizo de manera que los ocho renglones resultantes parecen todos diferentes, aunque hay uno repetido. No es fácil descubrir cuál es el renglón que repitió. Los adultos apenas pueden dar con la solución del misterio diminuto: a todos les cuesta un rato y no poco esfuerzo; los niños aciertan a la primera, o en cualquier caso muy pronto. Tienen ojos semejantes a los de aquel niño que jugaba en Barcelona con las letras recortadas de los anuncios de cine aparecidos en los periódicos catalanes.

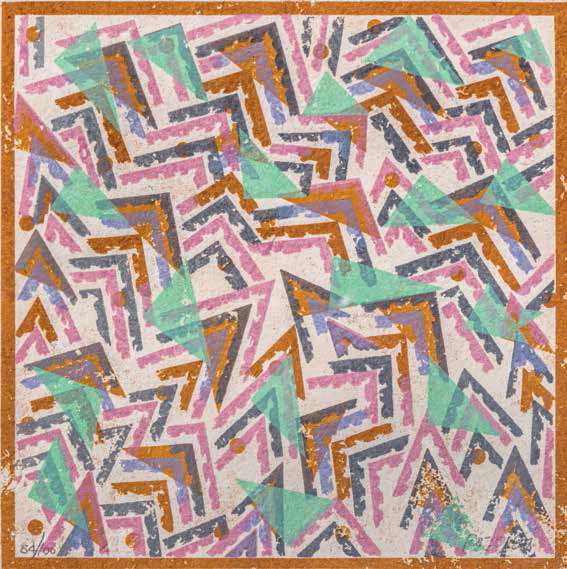

Cuento una vez más la historia de otro libro mío, Cuaderno de noviembre. Cuando se lo llevé, esforzadamente tecleado en mi maquinita Brother, mi maestro miró detenidamente los largos versos y me advirtió que a menos que lo publicáramos en formato “apaisado” —es decir, el formato de los viejos cuadernos “a la italiana”—, deberíamos cortar los versos. ¿Cómo? ¿Partir o no partir líneas al final de la tirada tipográfica de izquierda a derecha? Ahí estaba el asunto hamletiano ante los problemas tipográficos que plantean ciertos temas menores, que a los poetas nos importan mucho: cortar o no cortar los versos. Con una paciencia ejemplar, mi maestro entendió muy bien mis preocupaciones ante esos problemas, no cortó palabras al final de los versos y tuvo la temeridad de tomarme en serio, a mí, un poeta que apenas andaba bordeando los 25 años de edad, muy entusiasta, que él ya había recorrido en todas las direcciones posibles. Dicho de otra manera: él venía de regreso cuando yo apenas hacía el viaje de ida a esos países que no he terminado de conocer, pero de los que él ha sido cartógrafo, meteorólogo y cronista: el diseño de las páginas de los libros, de las revistas, de los suplementos culturales; las líneas y colores de carteles, catálogos, programas teatrales de mano, campo, este último, que exploró con pormenor al lado de Miguel Prieto, con quien hizo una parte importante de sus aprendizajes iniciales. Cuaderno de noviembre apareció en el ahora inimaginable año de 1976. Mi maestro le había puesto unas líneas en perspectiva, preciosas, en la portada, y se dejó convencer por mí de no ponerle índice al libro, pues hubiera sido uno de esos infelices índices “de primeros versos” que suelen leerse como un poema absurdo y descoyuntado. Cuando se publicó en la serie Lecturas Mexicanas, en 1992, mi maestro me dio para la nueva portada un grabado que conservo entre los tesoros de tiempos ya lejanos. Y cuando llevé a Era otro manuscrito, el de mi libro titulado Incurable —publicado en 1987—, mi maestro lo vio con franca inquietud, creo que un poco nervioso, y me propuso en tono jocoserio, ante las 501 cuartillas del original, que mejor sería publicarlo en fascículos y venderlo a un ritmo hebdomadario en los puestos de periódicos de las esquinas. Encajé la broma sin pestañear, pues era sin duda un comentario más bien cordial —mi maestro es uno de los hombres con menos hiel en un medio en el que abundan las malas bestias—, y sin decir mucho más nos sentamos a trabajar en su despacho. En 1984 emprendimos mi maestro y yo nuestra colaboración más gloriosa: el libro de arte titulado Lluvias de noviembre, en el que mezclamos dos temas muy nuestros: sus lluvias mexicanas y el mes de noviembre de aquel librito mío de 1976, no menos mexicano, por cierto. Ese “libro de arte” contiene doce soberbias serigrafías impresas en papel amate blanco y tres módicos poemas míos. Sé, sabemos él y yo, que la lluvia muy raras veces cae en el mes de noviembre, pero entonces, ¿no era todavía más interesante, por eso mismo, por el misterio que comportan esas extrañas e infrecuentes “lluvias de noviembre”, ponerle así a un libro de imágenes y versos? Lo imprimieron en Multiarte y es uno de mis grandes orgullos.

20 de mayo de 2017, Casa Universitaria del Libro